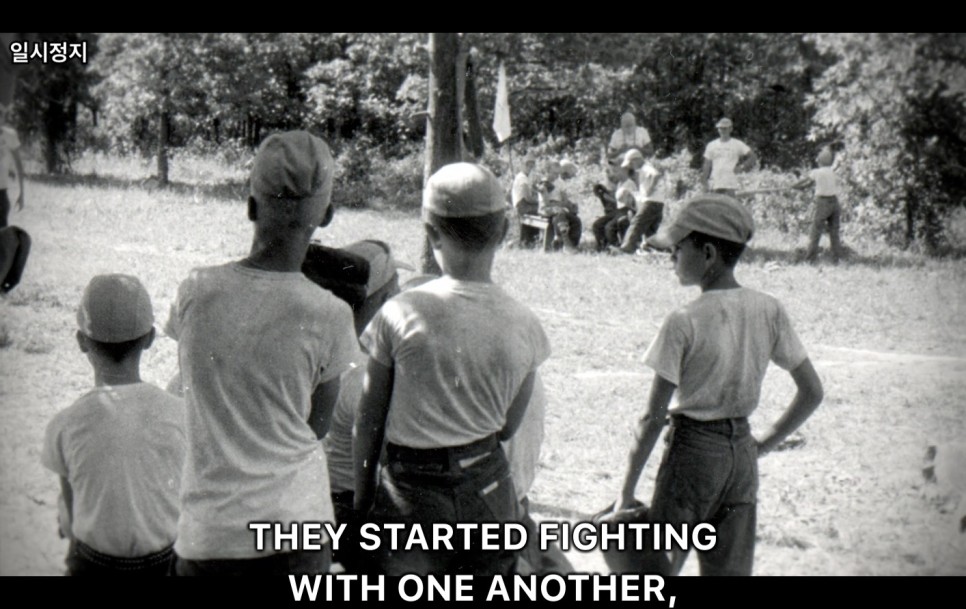

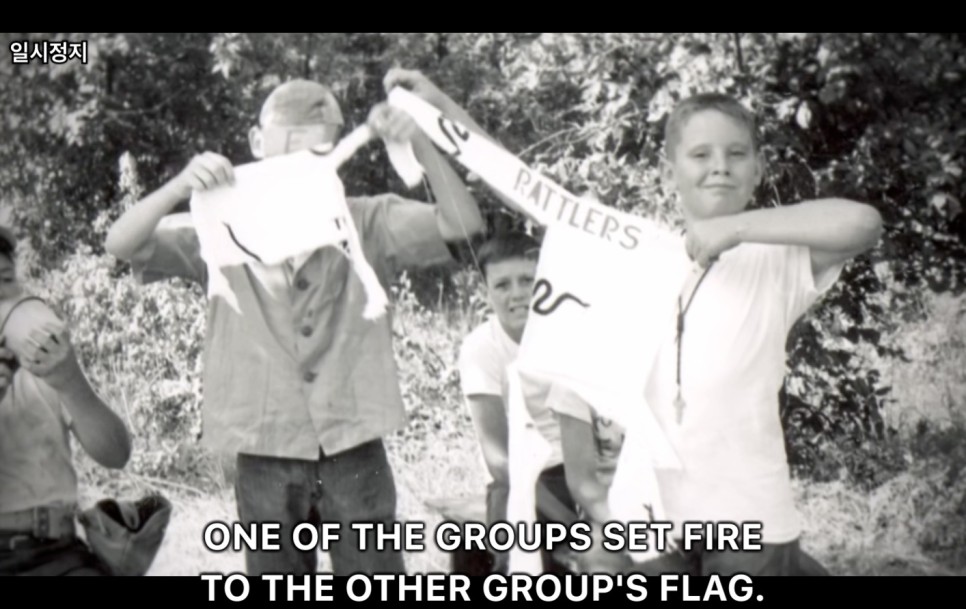

[41 ~ 42] Researchers brought two groups of 11 year old boys to a summer camp at Robbers Cave State Park in Oklahoma. The boys were strangers to one another and upon arrival at the camp, were randomly separated into two groups. The groups were kept apart for about a week. They swam, camped, and hiked. Each group chose a name for itself, and the boys printed their group’s name on their caps and T shirts. Then the two groups met. A series of athletic competitions were set up between them. Soon, each group considered the other an enemy. Each group came to look down on the other. The boys started food fights and stole various items from members of the other group. Thus, under competitive conditions, the boys quickly drew sharp group boundaries. The researchers next stopped the athletic competitions and created several apparent emergencies whose solution required cooperation between the two groups. One such emergency involved a leak in the pipe supplying water to the camp. The researchers assigned the boys to teams made up of members of both groups. Their job was to look into the pipe and fix the leak. After engaging in several such cooperative activities, the boys started playing together without fighting. Once cooperation replaced competition and the groups stopped to look down on each other, group boundaries melted away as quickly as they had formed.

[41-42] 연구자들은 두 그룹의 11세 소년들을 Oklahoma에 있는 Robbers Cave 주립 공원의 여름 캠프에 데려왔다. 그 소년들은 서로 몰랐고 캠프에 도착하자마자 무작위로 두 그룹으로 나뉘었다. 그 그룹들은 약 1주일 동안 서로 떨어져 있었다. 그들은 수영하고, 야영하고, 하이킹을 했다. 각 그룹은 자기 그룹의 이름을 지었고, 소년들은 자신의 그룹 이름을 모자와 티셔츠에 새겼다. 그 후 두 그룹이 만났다. 그들 사이에 일련의 운동 시합이 마련되었다. 곧, 각 그룹은 서로를 적으로 여겼다. 각 그룹은 서로를 얕잡아 보게 되었다. 소년들은 먹을 것을 가지고 싸우기 시작하고 상대 그룹의 구성원으로부터 여러 물건을 훔쳤다. 그래서 경쟁적인 환경에서 소년들은 재빨리 뚜렷한 그룹 경계를 그었다. 그런 다음, 연구자들은 운동 시합을 멈추고, 해결에는 두 그룹 사이의 협력이 필요한 몇 가지 비상사태로 보이는 상황을 만들었다. 그러한 비상사태 중 하나는 캠프에 물을 공급하는 파이프가 새는 경우를 포함했다. 연구자들은 소년들을 두 그룹의 일원들로 구성된 팀에 배정했다. 그들의 임무는 파이프를 조사하고 새는 곳을 고치는 것이었다. 그러한 협력적인 활동을 몇 차례 한 후에, 소년들은 싸우지 않고 함께 놀기 시작했다. 일단 협력이 경쟁을 대체하고 그룹들이 서로를 얕잡아 보기를 중단하자, 그룹 경계가 형성되었던 것만큼 빠르게 사라져 갔다.

오답률 1위 지문입니다. 이런 주제는 많은 학생들이 어려워합니다.

위 지문에 나온 실험은 인간의 증오와 적개심은 어떻게 발현되고 극복될 수 있는가를 보여줍니다.

그 실험은 스티븐 스필버그가 연출한 다큐멘터리 ‘Why We Hate’에서도 언급됩니다.

유명한 실험인데 한국 학생들에게는 낯선 내용이라서 많이들 어려워했던 것 같습니다. 그도 그럴 것이 한국 사회는 오랫동안 ‘단일민족’임을 강조했고 학교나 직장 조직 내에서도 ‘단결’을 장려해왔습니다. 역사적으로도 바로 그 ‘단결’ 잘하는 기질 덕분에 그토록 오랜 세월 수많은 어려움을 잘 극복해 왔나봅니다. 그러다 보니 그런 문화가 가지는 부정적인 측면에 대해서는 논의가 부족한 게 아니었나 생각해 봅니다.

그런 단결은 인간에게 소속감과 안정감을 주고 그러한 조직과 사회는 자부심의 원천이 되기도 합니다. 동시에 만약 경쟁적인 상황에 놓이게 되면 우리는 끊임없이 우리와 그들을 규정하고 위 지문에서와 같이 quickly drew sharp group boundaries 즉, 선 긋기를 시작합니다.

학교 체육대회에서는 이러한 선 긋기를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 아직도 학교에서는 체육대회 때, 각 반마다 개성 있는 단체복을 똑같이 맞춰 입고 각 반을 상징하는 깃발을 만듭니다. 예전에는 반 구호도 만들었고 유행하는 노래를 개사해서 만든 응원가도 있었습니다. 반 대항으로 진행되는 경기는 쉽게 과열되었고 심판 판정에 대한 불만도 터져 나옵니다. 만약 우리 반이 억울하게 지기라도 하면 분노는 쉽게 타오르고 상대 반 학생은 한동안 우리 반에 들어올 수 없게 됩니다.

어른이 되어서도 좋아하는 스포츠팀 유니폼을 맞춰 입고 응원가를 부르고 상대팀에게 야유를 보내고 심지어 물리적 충돌을 일으키기도 합니다.

하지만 우리 인간은 동시에 서로 협력하는 종이기도 합니다. 비상상황이 발생하면 각 그룹들은 즉시 경쟁을 멈추고 문제 해결을 위해 힘을 모읍니다.